パーキンソンの症状でお悩みの方

元のカラダに戻りたい!その思い

私たちと一緒に変えていきませんか?

パーキンソン病では、声が出にくくなったり、細かい動きが難しくなったりして、

「体が思うように動いてくれない。」

「手足が思うように動かない。」

「歩こうとしても足が前に出ない。」

同じような不調に直面し、神経への専門的アプローチを求めて当院を訪れる方は少なくありません。

「自分の力で、できることを取り戻して、日常をもっと楽しみたい」

「できれば家族に迷惑をかけたくない」

そう思いながらも、

「もう何年も経ってしまったし、今さら変わらないかも…」と、

そのように考えて、心の中で区切りをつけてしまってはいませんか?

けれども、神経にはまだ回復の力が残されている場合があります。

そして、神経の働きを専門的に整えるアプローチによって、新しい変化が生まれることもあるのです。

パーキンソン病 90歳

(効果は各固有の状態に対応したものであり、他の方への効果を保証するものではありません)

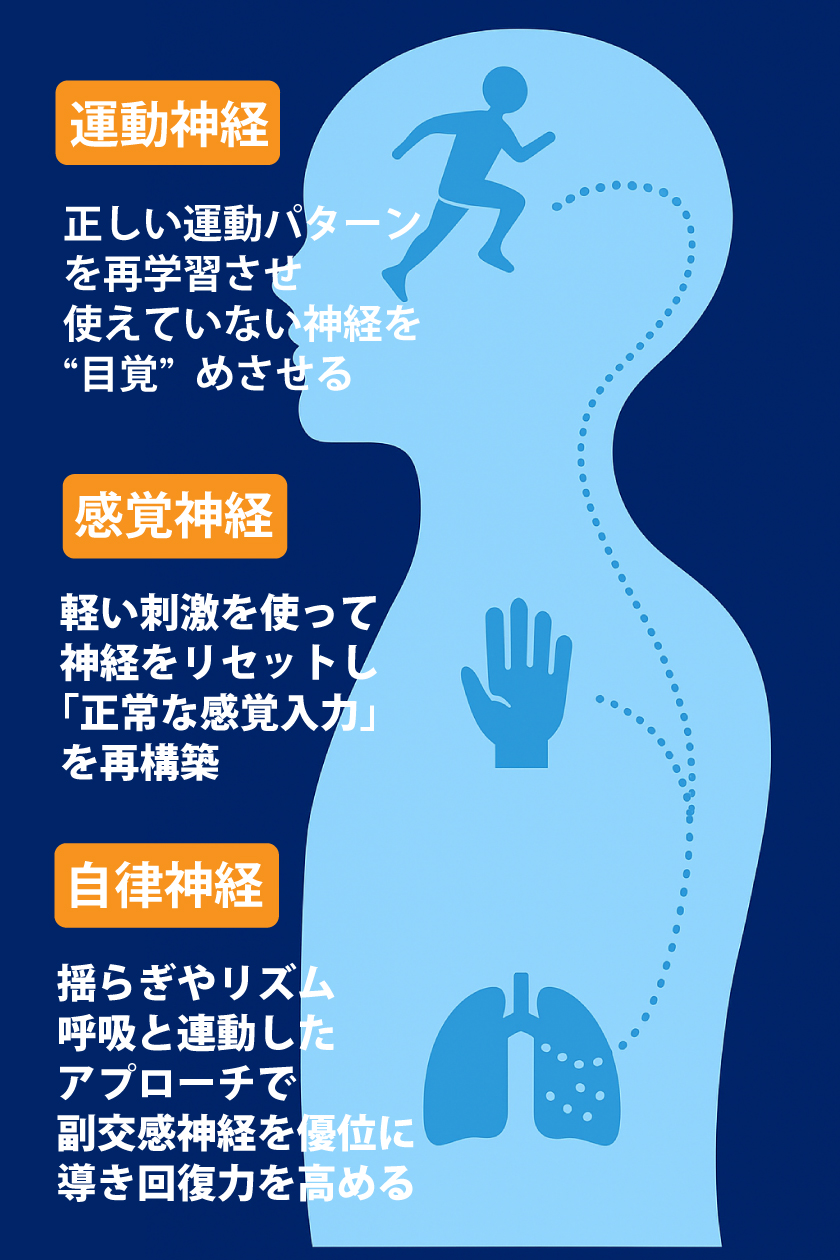

神経が繋がると症状が改善!

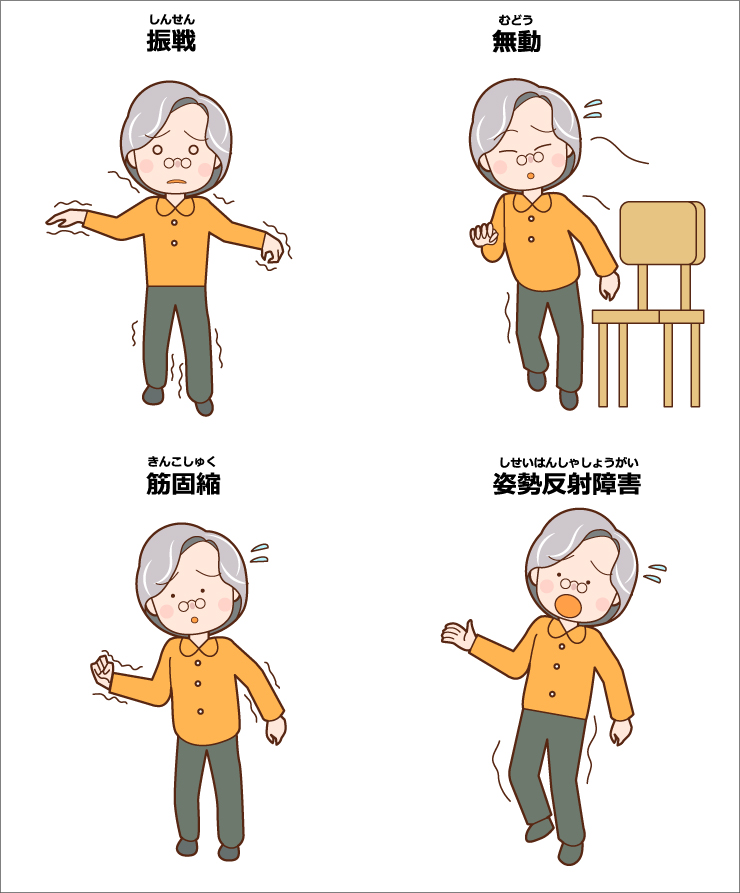

パーキンソン病の主な症状

- 歩けなくなる

- 手足が震える振戦(しんせん)

- 動きが鈍くなる無動、寡動(むどう・かどう)

- 姿勢を制御する機能姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい)

原因不明の難病とされています

神経免疫活性療法(当院)が考える

パーキンソン病の根本原因は、

脳が筋肉の動きを制御出来ていないのが原因なのです。

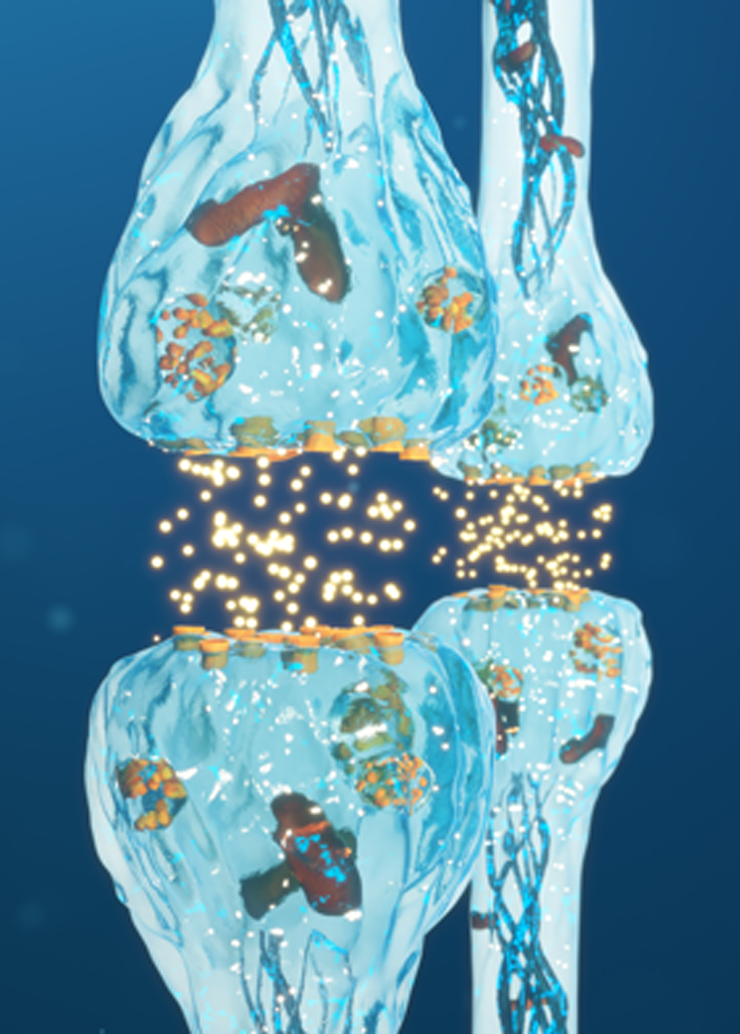

更に云うと、脳から出ている神経の伝達が手や足の筋肉に届いていないとも言えます。

パーキンソン病の症状を改善するには、脳から出ている電気信号を全身繋げることで動作が変化する可能性があります。

パーキンソン2回目施術前

全員が1回でこのような効果が出るとは断言できませんが、脳からの神経を下肢の末端まで繋げることで日常生活動作が変わります。

札幌駅徒歩3分

神経を繋げる神経免疫活性療法はこちら

パーキンソン病の症状は、全員異なります。では、

パーキンソン病の症状は全員異なります。

その異なる症状別に薬が出ている状態です。残念ながらパーキンソン病は原因不明とされているので治療薬はありません。

薬を飲んでいれば、パーキンソン病またはパーキンソニズムの症状が良くなると思っていませんか?

先程もお伝えしたように、パーキンソン病のお薬は治療薬ではなく症状を緩和させることを目的として処方されています。

パーキンソン病の治療薬ではないので、薬を飲んでるからといっても安心は出来ません。

風邪薬と同じだと思ってください。

熱が出ている、咳が止まらない、節々が痛いなどの症状を一時的に抑えているだけ。

根本の解決にはなっていないのです。

素朴な疑問

パーキンソン病が早期に発見された場合、少しでも早く治療を行うことによって、パーキンソン病の進行を遅らせることができます。(現在の常識?)パーキンソン病の早期発見などで検索してみると

多くの医療機関で言われている常識?になっているようです。

早期に薬を飲むことでパーキンソン病の進行が抑えられるのでしょうか?

パーキンソン病の症状が複雑になると薬の種類も増えます。更に症状が進行すると、それに合わせて薬も変わります。

そうして薬が減ることはありますか?

パーキンソン病の原因は中脳の黒質の変性によりドーパミン細胞が壊れドーパミンが減ることと言われています。

症状の進行がなければいいのですが

もし、今よりも

- 動きづらくなったり

- 歩く姿勢が前かがみになってきた

- 方向転換がしにくい

- 言葉が出にくくなったり

- 細かい動作ができなくなってきた

このようにパーキンソン病の症状が進行してきた時、どのように対処いたしますか?

対処と言われても、今まで通り薬を処方されるだけ!

症状に合わせて「薬が増える」か「違う薬」を処方されるか?だと思われます。

現在の医療体制が投薬ありきの考えで、すべてが対症療法にすぎないのです。

手足の震えや体のふらつき、筋肉のこわばりは症状であって、パーキンソン病の原因ではありません。

症状を止める対症療法をしているだけなので、症状が徐々に進行していきます。

でも、

薬を突然止めると危険です!

薬を止めると、どうなるの?

パーキンソン病の薬を止めると急激な症状の変化が起こることがあります。悪性症候群と言われております。

- 筋肉のこわばり

- ものが飲み込みにくい

- 手足の震え

- 意識障害

それぞれの薬は副作用があります。

何年も飲み続けている薬を止めると体が反応するのはあたりまえのことです。

カラダの動きが改善され日常生活が楽になってきた時に、医師と相談の上で減薬していくのが安全な方法と言えます。

急な減薬はゼッタイにダメです。

パーキンソン症と同じような紛らわしい病気のパーキンソン症候群

パーキンソン症候群の代表的な病気

・薬剤性パーキンソニズム

・進行性核上性麻痺

・多系統萎縮症

・大脳皮質基底核変性症などがあります。

パーキンソン病はなぜ起こるの?

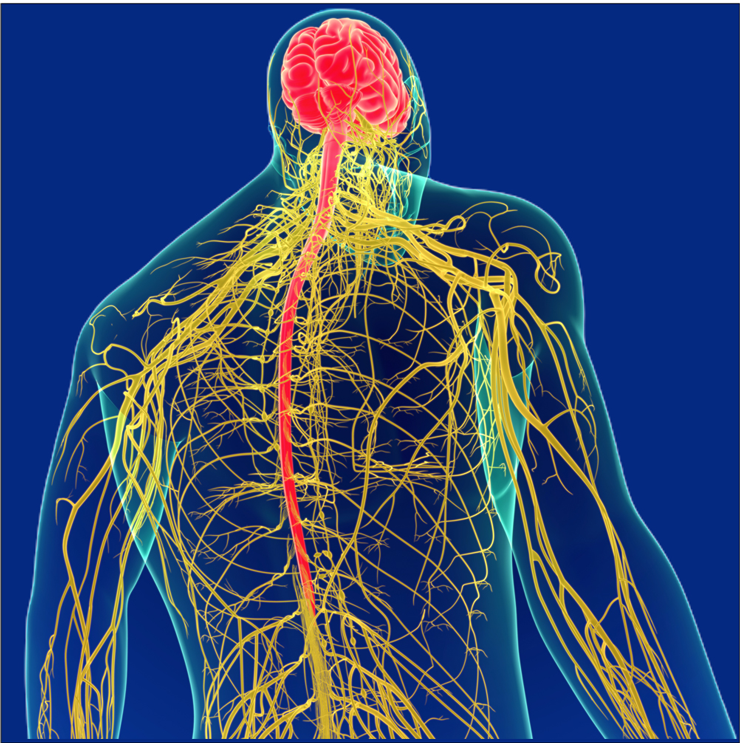

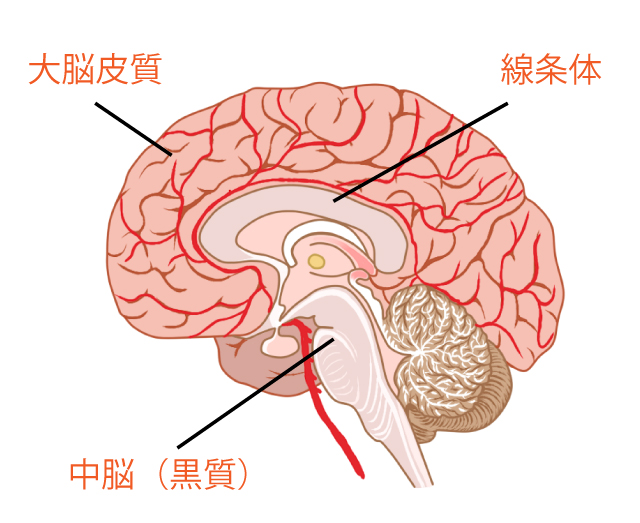

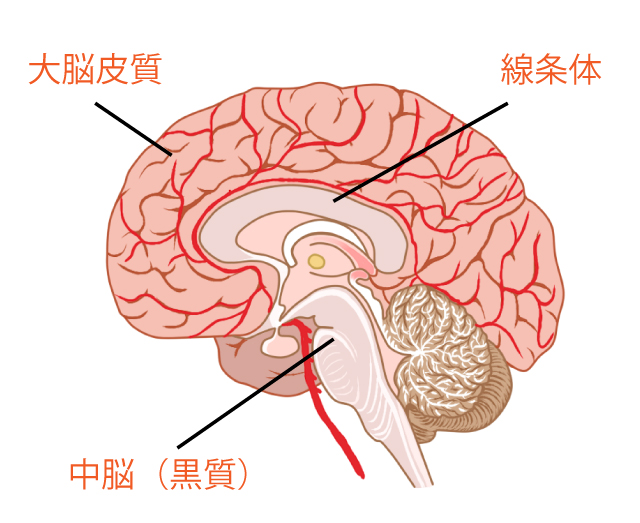

私たちの体は、脳からの司令が全身の筋肉に伝わって動いています。この脳の司令を調節しているのがドパミンです。パーキンソン病は、このドパミン神経細胞が壊れてドパミンが減ることで発症することが分かっています。

ドパミンが減ると、日常の動作がしにくくなったり、震えがおこりやすくなります。ドパミン神経細胞は年齢とともに自然に減っていきますが、パーキンソン病の方は健康な人に比べて減りが早いと言われています。

高齢になるとパーキンソン病の発症する割合が増えますが、50歳以下で発症することもあり、若年性パーキンソン病と呼ばれています。

-

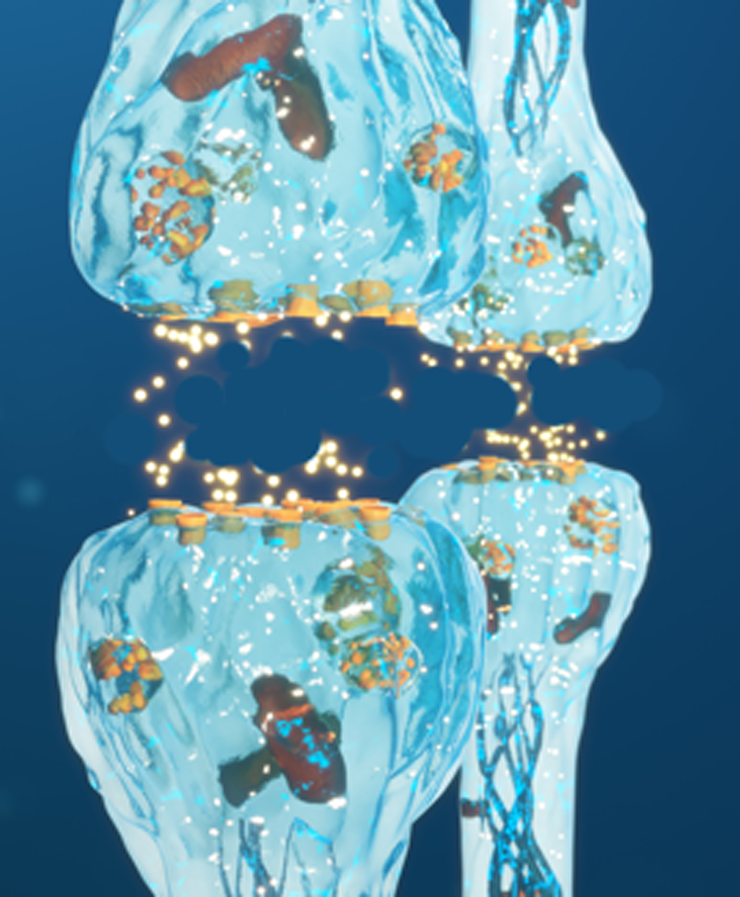

中脳の中にある黒質(メラニン色素の集まり)ドパミンはここで作られます

-

ドパミンは線条体に運ばれ放出されます

-

放出されたドパミンは大脳皮質に伝わることで全身がスムーズに動けます

-

脳が出す神経伝達物質によって、泣いたり笑ったリ運動したり、いろいろな感覚を感じています。

正常な神経細胞の流れ

ドパミンが多く情報の伝達がスムーズ